.jpg&filepath=BrainLife)

만해 한용운의 집인 심우장을 지나 좀 더 오르막을 올라가보기로 했다. 오래된 좁은 골목길을 굽이굽이 오르고 또 오르다 보니 웬 작은 터널과 함께 이 동네와는 어울리지 않아 보이는 벽화가 있다.

'요즘 유행하는 동네 벽화처럼 색깔이 밝지도 않아' '뭔가 우울한 듯한 느낌에 이 새들은 뭐지'

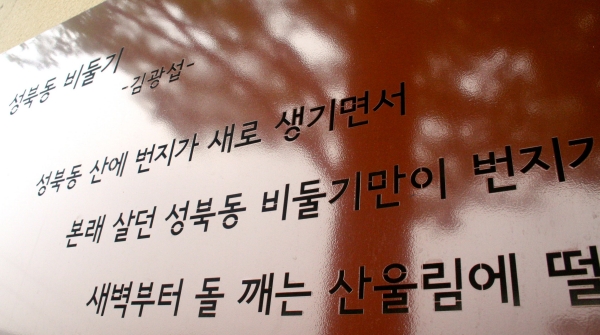

잠시 생각을 접고 중력을 거스르는 듯한 묘한 터널을 지나 오르니 자그마한 공원 하나가 있다. 한쪽 벽면 한가득 꼬질꼬질하게 때가 찌든, 그래도 형형색색의 자태를 자랑하는 새들이 자리하고 있다. 그리고 그 아래에 큰 철판에 무언가 쓰여 있다. 바로 '성북동 비둘기'였다.

.jpg&filepath=BrainLife)

성북동 비둘기 - 김광섭

성북동 산에 번지가 새로 생기면서

본래 살던 성북동 비둘기만이 번지가 없어졌다.

새벽부터 돌 깨는 산울림에 떨다가

가슴에 금이 갔다.

그래도 성북동 비둘기는

하느님의 광장 같은 새파란 아침 하늘에

성북동 주민에게 축복의 메시지나 전하듯

성북동 하늘을 한 바퀴 휙 돈다.

성북동 메마른 골짜기에는

조용히 앉아 콩알 하나 찍어 먹을

널찍한 마당은커녕 가는 데마다

채석장 포석이 메아리쳐서

피난하듯 지붕에 올라앉아

아침 구공탄 연기에서 향수를 느끼다가

산 1번지 채석장에 도로 가서

금방 따 낸 돌 온기에 입을 닦는다.

예전에는 사람을 성자처럼 보고

사람 가까이서

사람과 같이 사랑하고

사람과 같이 평화를 즐기던

사랑과 평화의 새, 비둘기는

이제 산도 잃고 사람도 잃고

사랑과 평화의 사상까지

낳지 못하는 쫓기는 새가 되었다.

이과생들은 잘 모른다. 왜냐하면 문과생들만 배우는 고등학교 '문학' 교과서에 실린 시이기 때문이다. 나는 문과생이었는데도 잘 모른다. 팬시를 좋아하는 나는 분명히 색색 볼펜으로 곱게 줄 치고 별표 치며 공부했을 텐데…. 어쩐지 좀 씁쓸했지만(?) 뭐 괜찮아. 국문과를 나온 김양에게 물었다. '성북동 비둘기'에 대해 자네가 아는 대로 실토하라. 가파른 골목길을 혼신의 힘을 다해 기어(?) 올라온 김양이 설을 풀어낸다.

성북동 비둘기는 슬픈 이야기다. 1960년대부터 급격히 진행된 공업화가 만들어낸 그림자 같은 이야기가 바로 성북동 비둘기다. '비둘기'를 의인화하여 공업화, 근대화 과정에서 사랑과 평화를 상실한 인간을 비판한다. 인간이 처한 비정한 현실, 사랑과 평화를 저버리고 살아가는 인간에 대한 슬픈 감정을 담아낸 시가 바로 성북동 비둘기라는 말.

어쩐지 진심으로 슬퍼졌다. 성북동은 두 가지 모습을 동시에 갖고 있다. 같은 동네지만 한쪽에서는 가난한 이들 비둘기처럼 다닥다닥 터를 잡고 살고 다른 한쪽에서는 정재계의 내로라하는 인사들이 궁궐같이 으리으리한 집을 지어 살고 있다. 한쪽은 까치발만 들면 옆집 철수네가 저녁 반찬으로 뭘 먹는지 보이지만, 다른 한쪽은 담이 너무 높아서 저 건물이 집인지, 도서관인지, 빈 건물인지 알 수도 없다.

글·사진. 강천금 기자 sierra_leon@live.com