베르나르 베르베르의 소설 <뇌>를 보면 불의의 교통사고로 식물인간이 된 사람이 의식만으로 컴퓨터를 조작하는 장면이 나온다. 소설이나 영화에나 가능해 보이는 이 이야기가 우리나라 뇌 과학자에 의해 실현됐다.

한림대 의과대학 생리학과 신형철 교수팀은 서울대 초미세생체전자연구센터(소장: 김성준 교수)와 공동으로 흰 쥐의 뇌에 전극을 꽂아 그 신호만으로 휠체어를 움직이게 하는 데 성공했다.

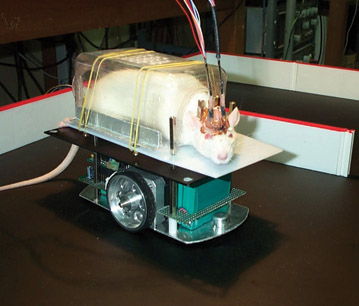

흰쥐의 체감각 대뇌피질에서 큰 부분을 차지하고 있는 수염영역 좌우 반구에 8가닥의 묶음형 다중미세전극을 이식한 연구팀은 이 흰쥐를 소형 휠체어에 묶고 전극 부위의 감각 신경세포들의 미세한 신경활동 신호를 증폭기를 거쳐 다중체널 단일뉴런 포착 프로세서를 통해 기록 분리한 뒤 이 신호를 휠체어 제어 신호로 변환하여 휠체어를 움직이게 한 것이다.

이로써 전혀 움직이지 않고도 생각만으로 휠체어를 움직이게 할 수 있는 길이 열리게 됐다. ‘신경칩(neural chip) 개발’ 프로젝트라 이름 붙은 이 연구는 손상된 뇌의 운동중추를 대체할 수 있는 기술로 뇌의 운동중추가 손상된 환자가 ‘뇌-컴퓨터연결(brain-computer interface) 장치’를 이용해 다른 기능의 대뇌피질을 기능적으로 치환해 사용할 수 있는 가능성을 입증했다. 따라서 이 연구결과가 실용화될 경우 시각장애, 청각장애, 마비환자들의 장애문제 해결에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

이 연구를 시작하신 특별한 계기가 있으신지요.

원래 이 실험은 미국 필라델피아 하네만 메디컬 스쿨(Hahnemann Medical School)에 있을 당시 했던 실험입니다. 지난 2000년 노스캐롤라이나 소재의 듀크대 의대연구팀에서 듀크대에 있는 원숭이에게 나오는 신호를 인터넷으로 연결하여 보스톤 MIT 실험실에 있는 로봇팔을 움직이는 실험이 있었는데, 그 실험을 한 친구도 필라델피아에서 함께 있었던 친구입니다. 미국 유학생활을 마치고 92년 한국에 들어와 이 연구를 주체적으로 해야겠다고 생각했고 연구를 계속 해왔습니다.

어떤 원리로 쥐의 생각이 컴퓨터에 전해져 휠체어가 움직이는지 자세히 설명해주십시오.

간단히 이야기해서 뇌에서 나온 신호를 컴퓨터가 받아서 모터를 움직이도록 한 겁니다. 쥐의 뇌에 수염의 정보를 감지하는 ‘체감각피질’이라는 부분이 있는데, 여기에 8가닥의 다중미세전극을 이식하여 쥐의 수염이 감지한 정보를 받을 수 있게 합니다. 이 정보에 따라 발생한 뇌신경세포의 미세한 신경활동신호를 증폭기로 증폭하여 연결된 컴퓨터로 보내면, 컴퓨터는 그 정보를 종합해 휠체어의 모터에 조작명령을 내리는 거죠. 쥐가 느낀 감각이 신호로 변환, 전달되어 휠체어가 여러 방향으로 움직일 수 있었던 거죠.

이번 실험에서는 쥐의 움직임이 좌로 가기, 우로 가기, 앞으로 가기, 정지 네가지의 단순한 동작으로 제한되어 있는데 더 섬세한 움직임도 가능한가요.

명령어를 처리할 수 있는 많은 전극을 심으면 복잡하고 섬세한 움직임이 가능합니다.

베르나르 베르베르의 소설 <뇌>를 보면 식물인간이 생각으로 컴퓨터를 조작하는데 이것도 실제로 가능한 일인가요.

가능합니다. 컴퓨터의 모든 기능은 클릭의 연속입니다. 즉 ‘1’과 ‘0’만 있으면 모든 기능을 수행할 수 있는 거죠. 식물인간이라도 살아있는 근육이 하나만 있으면 그 근육과 컴퓨터를 연결해서 이를 가능하게 할 수 있습니다. 예를 들어 눈썹을 올리고 내리고 하는 두 움직임을 컴퓨터 마우스를 조작하는 정보로 받아들이도록 하면 됩니다. 그렇게 되면 컴퓨터 작동을 거의 다할 수 있죠. 독수리 타법이기는 하지만 자판도 두드릴 수 있고요.

근육이 하나도 살아 있지 않은 경우에는 이번 연구처럼 뇌에 뇌파를 감지할 수 있는 칩을 이식하면 됩니다. 뇌에 칩을 이식하고 전극을 올리면, 그것을 감지할 수 있습니다. 청각이나 시각, 피부감각도 아주 민감하게 측정할 수 있어서, 신경 세포에 대한 측정을 아주 구체적으로 실시간으로 할 수 있게 됩니다. 이것을 디지털 신호로 바꾸어서 컴퓨터로 보내면 컴퓨터가 움직이는 기계로 신호를 보내게 되죠. 현재 뇌파측정기술로 서울사람 1천만이 무슨 활동을 하는지도 측정할 수 있습니다. 남산 꼭대기에 전극(electrode) 하나를 놓으면, 서울 사람들 개개인의 뇌파는 측정할 수 없지만 밤에 잠을 자고 있다든가 하는 단순한 상황은 파악할 수 있습니다.

언제쯤 이 기술이 실용화되어 장애인들이 실생활에서 생각이나 의지만으로 휠체어나 컴퓨터 등을 조작할 수 있을까요.

곧 대전생명과학연구소 유인원 센터에서 원숭이를 데려와서 실험을 하려고 합니다. 사람에게 적용하기 바로 전 단계가 영장류 실험인데, 이것이 성공하면 실용화는 바로 가능하리라고 봅니다.

쥐의 뇌에 전극을 꽂아 뇌의 신호만으로 휠체어를 움직였다 |

이 연구는 앞으로 어떤 방향으로 또 어느 정도까지 발전할 수 있을까요.

이 연구의 활용 범위는 무궁무진합니다. 이번 연구에서 공동으로 진행한 서울대 초미세생체전자연구센터 김성준 교수팀은 앞으로 뇌와 연결한 컴퓨터를 미세한 신경칩으로 만들어 몸 안에 삽입하는 기술을 개발할 계획입니다. 이렇게 되면 시각이나 청각장애 또 사지를 못 쓰는 환자는 물론이고, 교통 사고 등으로 인한 국부 마비도 해결이 가능합니다.

하반신 마비 시 하체의 감각을 못 느끼고 근육을 못 움직이는 것은 뇌의 명령이 척수를 타고 내려가다가 척수의 한 부분에서 끊긴 것인데 이 경우 이 칩이 뇌의 명령을 받아서 바로 다리 운동 신경세포와 연결해 주면 움직일 수 있게 됩니다. 팔이 하나 없는 경우에도 로봇 손으로 끼우고 나서 뇌에서 직접 운동 신경을 로봇 손으로 연결해 주면 됩니다. 다소 엉뚱하지만 이 기술을 활용하면 동물하고도 게임도 할 수 있어요. 예를 들어 탁자 위의 공움직이기 같은 간단한 게임은 ‘뇌-컴퓨터-연결(brain-computer interface) 장치’를 이용하여 쥐와 공을 주고 받을 수도 있습니다.

컴퓨터가 인간의 뇌의 기능을 한다는 말씀이신 데 앞으로 컴퓨터 뇌를 가진 인간이 나올 수도 있다는 것인가요.

인간의 다리가 발달된 것이 교통 수단이고 입이 발달한 것이 방송 수단이라면 컴퓨터는 인간 뇌를 개체화한 것입니다. 즉 뇌를 바깥에 따로 만든 것이 컴퓨터입니다. 컴퓨터의 많은 소프트웨어들은 바로 우리가 생각했던 것들을 개체화하는 것으로 소프트 웨어들만 잘 활용하면 우리 생각을 구현할 수 있습니다. 세포 단위의 셀룰러(cellular) 컴퓨팅이 가능한 나노기술과 생물학 기술이 더욱 발전하면 실질적인 뇌와 컴퓨터 접속기술이 가능하게 됩니다. 이번 연구도 서울대 초미세생체전자연구센터에서 뇌와 컴퓨터 접속을 할 수 있는 기술을 제공했기 때문에 가능한 것이었습니다.

정보처리 기술 가운데 가장 발전된 것이 세포단위의 셀룰러 정보처리 기술입니다. 앞으로 셀룰러 레벨의 컴퓨팅으로 넘어가게 되면 미래에는 인간이 스스로 자신의 모습을 디자인할 수 있는 시대가 올지도 모릅니다. 지금과 전혀 다른 사람도 출연할 수 있다는 거죠. 이 기술은 사람을 만드는 것과 같은 원리입니다. 정보를 처리하는 ‘뇌’를 만들고 움직일 수 있는 ‘몸’을 만드는 것이 바로 같은 원리인 셈이죠. 어떻게 보면 아이를 출산하는 것이 가장 빠르고 확실하고 정확한 정보를 전달하는 기술이라 할 수 있죠.

연구하시면서 어려웠던 점은 없으신지요.

하나는 즐거운 애로사항인데 학생들이 너무 똑똑해서 힘들었습니다. 이번 연구할 때 학생들이 너무 똑똑해서 당황 할 때가 많았습니다. 의대 나와서 컴퓨터 공학을 하고 저희 대학원에 들어온 학생이 있는데 많은 도움도 주었지만 한편으로는 저를 많이 괴롭혔습니다. 교수가 학생보다 못하면 안 되잖아요. 얼마나 긴장했는지 모릅니다. (웃음)

진짜 고민은 대학원 지망생이 없어 걱정입니다. 대부분 인재들이 국비나 기업에서 주는 장학금을 받고 외국유학도 많이 가거나 연구보다는 돈을 많이 벌 수 있는 병원 개업을 하기 때문에 석사과정에 지원하는 거의 학생이 없어 연구인원이 턱없이 부족합니다.

신형철 교수

1982년 연세대 생화학과를 졸업하고 미국 텍사스 대학으로 유학, 1987년 세포생물학으로 박사학위를 받았다. 그 해 필라델피아 하네만 메디컬 스쿨 (Hahnemann Medical School)로 가서 생리학과 생물물리학 강의와 연구를 했으며, 89년에 하바드 메디컬 스쿨(Harvard Medical School)로 자리를 옮겨 92년까지 강사 및 연구원으로 활동했다. 1992년부터 현재까지 한림대학교 의과대학 생리학 교수로 재직 중이다. 그가 운영하고 있는 사이트 한국신경과학소식 (http://aids.hallym.ac.kr/d/kns/headk.html)은 뇌과학에 대한 다양한 정보 뿐 아니라 뇌과학자들의 정보도 상세하게 수록하여 뇌과학자 뿐아니라 일반인들이 뇌과학을 이해하는데 도움을 주고 있다. |

글.이장희 기자 jjang@powerbrain.co.kr