|

"아프냐? 나도 아프다. 나를 아프게 하지 마라!"

네티즌들 사이에 다양하게 패러디되었던 드라마 ‘다모’의 명대사를 음미하다 보니 의문이 생기더란 말이다. 내 몸이 아픈데 왜 당신이 아프다 하는가? 내가 슬픈데 왜 당신이 슬프고, 내가 기쁜데 왜 당신도 기쁜가?

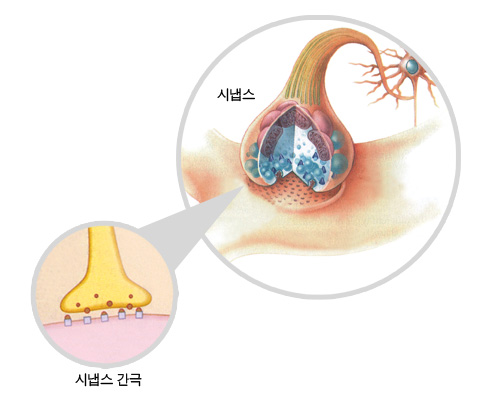

뇌 속 신경세포들은 축색과 수상돌기에 의해 다른 신경세포와 연결되어 네트워크를 이룬다. 축색, 수상돌기와 다른 신경세포의 접속부를 시냅스라 한다. 이 시냅스는 임신 2개월 무렵부터 만들어져 세포의 네트워크를 구축해 나간다. 작은 세포의 경우에는 1백 개, 큰 것은 1십만 개나 되는 시냅스를 갖고 있으니 그만큼 세포들과 두루 이어져 있다는 것인데…. 수 백억 개의 신경세포가 어떻게 이어졌길래 순식간에 정보를 전달하고 처리할 수 있는 것일까?

신경세포간의 네트워크는 북경의 나비가 날개짓을 하면 태평양 건너 미국에 태풍이 몰아친다는 복잡계 이론과도 상통한다. 뇌신경세포들은 비슷한 작용을 하는 영역의 세포들이 서로 무리를 지어 긴밀히 연결되어 있지만, 곳곳에 큰 가지들이 무작위로 뻗어 있어 몇 개의 세포만 거치면 한 신경세포에서 다른 신경영역으로 연결될 수 있다. 제한된 공간에서 최고의 효율을 발휘하기 위해 이처럼 작은세상네트워크를 구성하고 있는 것.

그런데 사실 각각의 신경세포는 떨어져 있다. 즉 한 신경세포의 축색, 수상돌기와 다른 신경세포의 접속부인 시냅스 사이가 떨어져 있는 것이다. 이 부분을 시냅스 간극이라 한다. 이 간극은 20~30나노미터(1나노미터는 100만 분의 1밀리미터)로 육안으로 분별이 어려운 아주 좁은 틈이다. 시냅스에서 전기적 자극이 화학적 자극으로 바뀌면서 간극을 넘어 정보가 전달되는 것이다.

세포와 세포는 시냅스 간극만큼 떨어져 있다. 그러나 그 사이를 전기적, 화학적 자극이 흐르며 연결한다.

“사랑한다”는 말보다 “아프냐? 나도 아프다”한 것이 더 절절한 느낌을 주는 것은 두 사람 ‘사이’에 흐르는 사랑을 더 원리적으로 표현했기 때문 아닐까.

글│곽문주 joojoo@powerbrain.co.kr