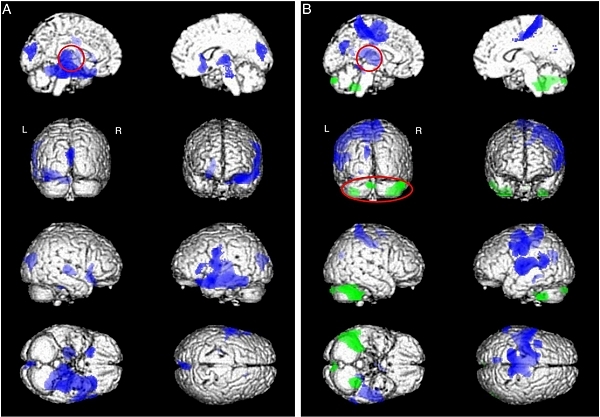

▲ 사진은 일반 여성과 비교해 성폭행 후 PTSD를 겪고 있는 환자의 뇌 혈류량 변화(A)와 당 대사 변화(B)를 보여준다. 일반 여성과 비교해 성폭행 후 PTSD를 겪는 여성의 뇌에서 혈류량(A)이나 당 대사량(B)이 증가한 부분은 녹색, 감소한 부분은 푸른 색으로 표시했다.(L=왼쪽, R=오른쪽)

성폭행 피해 여성들은 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 겪을 뿐 아니라, 뇌 기능에서도 혈류량이 떨어지고 당(糖) 대사가 떨어지는 등 신체적 부작용도 겪는다는 사실이 밝혀졌다.

아주대학병원의 핵의학과 안영실 연구팀은 국내에서 성폭행 피해 여성 12명과 정상 여성 25명의 뇌 검사를 했다. 실험군은 19~51세 여성으로 성폭행 후 PTSD 진단받은지 평균 9.6개월이 지난 상태였다. 대조군인 여성은 SPECT 촬영에 26~50세 10명, F-18 FDG PET 촬영은 32~53세 15명으로 구성되었다.

연구팀은 대뇌 혈류와 포도당 신진대사를 확인하기 위해 뇌 단일광자단층촬영 (SPECT)과 F-18 FDG 양전자방출단층촬영(PET)을 사용했다. 분석에는 뇌 영상분석프로그램(statistical parametric mapping 2 , SPM2)을 사용해 뇌 혈류량과 당 대사를 비교∙관찰했다.

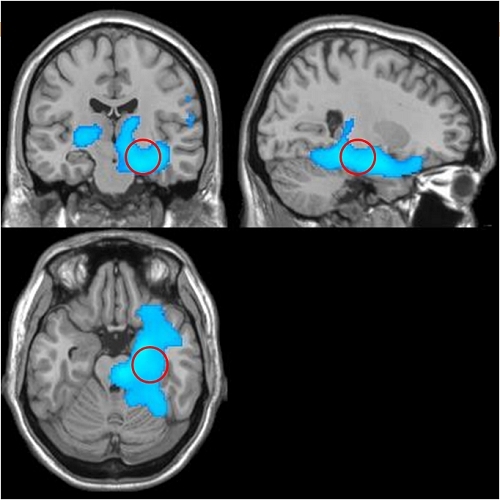

▲ 혈류 및 뇌 당 대사 모두에서 해마부위의 섭취 감소를 발견함: 해마는 주로 기억과 감정 행동을 조절하는 역할을 담당하는 곳으로, PTSD 환자에서 기억력 감퇴와 공포감을 없애고자 하는 것과 관련이 있을 것으로 보인다.

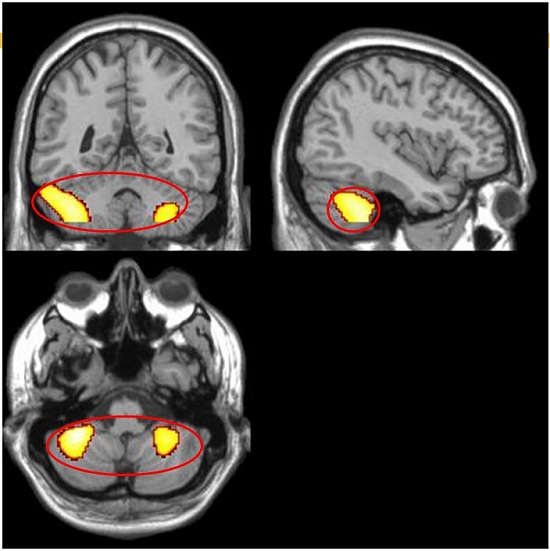

▲ 뇌 당 대사 영상에서 양측 소뇌의 기능이 증가함: PTSD 환자의 과다각성 상태와 연관 있음 (불규칙한 심박 수 변화, 깜짝 놀라는 반응, 수면 장애 등)

그 결과, 성폭행당한 후 PTSD 환자들은 대조군보다 좌측 해마(hippocampus)와 기저핵(basal ganglia) 부분 뇌 혈류가 상대적으로 줄어들었다. 뇌 당 대사 기능 영상에서는 PTSD 환자의 경우, 정상군과 비교하면 좌측 해마, 상측 측두엽(superior temporal), 중심전회(percentral) 부위의 당 대사가 감소했다.

PTSD는 전쟁이나 사고 등 상당한 신체적 상해가 발생·위협 상황에 노출된 후 나타날 수 있는 심각한 불안장애다. PTSD 진단 증상은 해당 사건을 되풀이해 경험하거나 악몽으로 재현되며, 외상과 관련된 자극 회피, 숙면 상태 유지 어려움 등이 있다.

안 교수는 “뇌 혈류가 줄어들고 당 대사 기능이 떨어진 것은 PTSD의 다양한 신경생리학적 증상과 밀접한 관련이 있을 것”이라고 분석했다.

이번 연구결과 논문은 정신과 분야 국제학술지 ‘정신의학연구’(Psychiatry Research: Neuroimaging) 최근호에 발표되었다.

글. 김효정 기자

사진. 아주대학교병원 제공(http://hosp.ajoumc.or.kr/)