?소아마비 환자들은 사고와 의지가 분명해도 자기 뜻대로 몸을 추스르거나 움직이질 못한다. 소아마비 환자들이 뜨거운 것을 만지면 뜨거운 감각은 느끼지만 손을 얼른 떼지 못하는 것을 볼 수 있다. 반대로 나병 환자들은 몸을 움직이는 데에는 아무런 문제가 없지만 뜨거운 것을 만져도 뜨겁다는 감각을 느끼지 못한다.

이들은 신경에 문제를 가지고 있다. 소아마비 환자는 몸의 근육을 움직이는 신호를 보내는 운동 신경에, 나병 환자는 감각을 받아들이는 감각 신경에 문제가 있기 때문에 이같은 병변을 나타내게 되는 것이다. 신경은 이같이 온 몸의 정보들을 뇌에 전달하고, 뇌의 명령을 온?m의 각 기관에 전달하는 통신과도 같은 역할을 수행한다.

신경은 온 몸으로부터 뇌를 잇는 역할도 하지만, 뇌 자체도 수백억개 이상의 신경 세포의 다발로 이루어진 기관이다. 뇌에 존재하는 신경세포의 수는 정확히는 밝혀져 있지 않지만 최소 200억개에서 1,000억개의 신경세포가 존재한다고 추정하고 있다. 뇌 세포 안에서 이루어지는 실로 헤아릴 수 없는 신경의 연결 가닥들을 이야기하기 전에 온 몸의 신경 세포의 신호 전달 메커니즘을 이해할 필요가 있다.

중추신경과 말초신경

신경은 크게 두 부위로 나뉜다. 뇌와 뇌의 아래로 연결되어 뻗어있는 척수를 중추신경이라고 하며, 뇌와 척수로부터 뻗어나와 온 몸으로 퍼져있는 신경을 말초 신경이라고 부른다. 뇌는 두개골 안에, 척수는 척추 안에 보호되어 있다. 말초 신경계는 손상을 입었을 때 재생이 가능하지만, 중추 신경계는 완전히 파괴되면 재생이 불가능하다. 소아마비 환자가 몸을 원하는대로 가누지 못하는 이유는 바이러스가 운동 신경 가운데 척수를 파괴시키기 때문이다. 치료 후에 바이러스가 제거되어도 이미 파괴된 척수의 신경 세포가 재생하지 않기 때문에 영원히 마비 증세가 남게 된다. 반대로 나병 환자는 감각 신경 부위를 침범하기 때문에 감각을 느끼지 못하게 된다. 우리 몸의 감각 수용체인 시각, 후각, 청각, 미각, 촉각 등으로부터 전달된 감각은 말초신경을 통해서 중추신경인 척수와 뇌로 전달되고 뇌의 명령은 다시 척수를 통해서 온 몸으로 전달되게 된다.

신호전달의 메카니즘

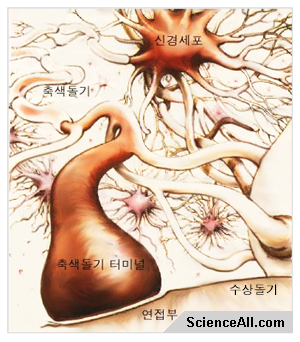

<시냅스 가상도> 축색돌기의 터미널로부터 수상돌기의 연접부로 화학물질이 전달된다 |

신경 세포인 뉴런은 별 모양의 매우 독특한 형상을 하고 있다. 별 모양의 세포체에 정보 전달의 돌기를 가지고 있는데, 수많은 수상 돌기는 다른 신경 세포로부터 신호를 받아들이는 역할을 하고, 길게 뻗어 있는 축색돌기는 다른 신경 세포로 신호를 보내는 역할을 하게 된다.

사람의 축색 돌기의 길이는 1m에 이르는데 세포의 평균 크기가 17㎛임을 감안할 때 신경세포는 대단히 긴 세포임을 알 수 있다. 신경 세포의 신경 세포 내부에서의 신호 전달은 전기 신호로 전달되는데 초속 약 60-120m의 빠른 속도로 이동하게 된다. 신경 세포와 신경세포 사이의 신호 전달은 화학적 신호로 전달되는데 신경 세포의 축색돌기와 다른 신경 세포의 수상돌기가 연결된 부위인 시냅스를 통해서 이루어진다.

시냅스에서 두 신경 돌기 사이는 완전히 맞붙어 있는 것이 아니라 0.2㎛ 정도의 간격이 있다. 출색 돌기의 말단에는 수많은 주머니들에 담긴 화학 물질들이 있는데 신호가 전달되었을 때 이 주머니들이 터지면서 그 안의 화학 물질들이 다른 신경 세포의 수상 돌기에 전달되게 된다. 이 화학 물질들을 신경 자극 전달 물질이라고 하는데, 그 수는 수백개에 이를 것으로 추정하고 있다.

아세틸콜린과 노르에피네프린은 오래 전부터 알려진 대표적인 신경 자극 전달 물질이다. 도파민 계열의 세로토닌, 히스타민, 그루타민산, GABA, 엔돌핀 등 여러 종류가 있고, 이들은 고유의 신경계에서만 발현된다. 이들 자극 전달 물질이 부족하면 신경 기능이 떨어지고, 넘치면 신경의 자극 효과가 커지게 된다. 이들 자극 전달 물질의 분비에 관여하는 화학 물질이 존재할 것으로 생각되고 있다.

신경 자극 물질의 과잉 공급이나 부족은 신경 질환으로 이어지는데, 도파민의 과잉으로 인한 정신분열증이 그 대표적인 예이다. 신경 자극 전달 물질에 대한 연구가 더 이루어지면 현대 사회에서 갈수록 비중이 커가고 있는 신경 질환들에 대한 치료에 큰 도움이 될 것으로 전망하고 있다.

[출처] 한국과학문화재단 사이언스올(www.scienceall.com)