나무로 변해가는 영혜

인간관계, 지배에서 존중으로 바뀌어야

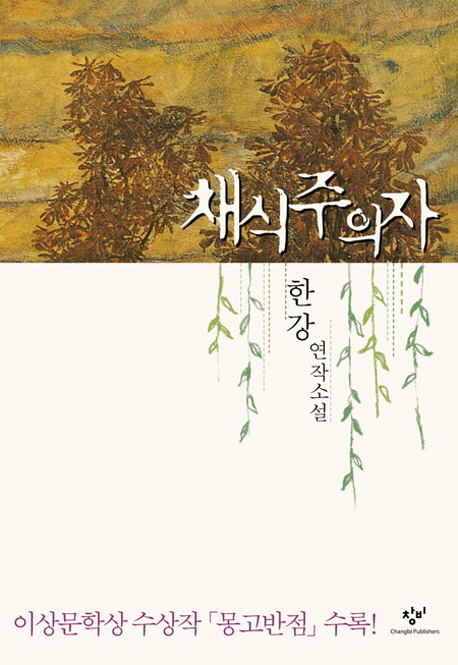

요즘 소설가 한강의 <채식주의자(창비)>가 화제입니다. 오는 16일 발표하는 맨 부커상 최종후보에 한국인 최초로 올랐기 때문이죠. 소설을 말하기에 앞서 몇 명의 채식주의자가 떠올랐습니다. 예전의 한 회사에서 만난 직속 상사는 구내식당이 아니라 탕비실에서 직접 음식을 요리해서 먹었습니다. 어떻게 고기를 먹지도 않고 육체적인 노동을 하는지 의아했습니다. 어릴 적부터 고기를 먹기가 부담스러웠다고 합니다. 국물만 먹어도 고기가 들어있는지 안 들어있는지 단번에 알아냈습니다.

최근 한중일지구시민청년클럽 워크숍 취재를 갔는데, 행사를 앞두고 임마누엘 페스트라이쉬 경희대 교수가 늦은 저녁식사를 채식으로 하고 있었습니다. 미국이나 유럽에는 식당에 가면 채식주의자를 위한 메뉴가 따로 있지만 한국은 그렇지 않다고 그는 말합니다. 하긴 치킨, 순대, 족발, 설렁탕 등 한국의 음식문화에서 고기가 빠지면 먹을 것이 별로 없을 것입니다. 또 우리나라 천제나 관혼상제에서 고기 없는 잔치가 가능할까 싶기도 합니다.

물론 스님들은 살생하지 말라는 교리적인 이유로 채식합니다. 영화 <길 위에서>를 보면 비구니 스님들이 사찰을 나와서 만행을 떠납니다. 어느 식당에 들러서 김밥을 먹는데 젓가락으로 햄은 꺼내서 버리더군요. 그러나 그들이 따르는 스승, 붓다도 그랬을까요? 붓다는 걸식에서 얻는 고기를 먹었다고 합니다.

김재성 마하보디명상심리대학원 교수는 <식탁의 영성(모시는 사람들)>에서 “육식을 금하는 것이 불교의 본래 가르침이 아니었다”라며 “육식을 하는 일이 잘못된 일이 아니라 생명을 죽이고 폭력을 쓰며 남의 것을 훔치고 거짓말 하는 등의 악행이 문제”라고 말합니다. 대표적으로 아돌프 히틀러가 채식주의자였다는 점을 상기할 필요가 있습니다. 먹는 음식이 중요한 것이 아니라 어떻게 마음을 다스리느냐가 관건입니다.

소설 <채식주의자>는 9살이던 영혜가 자신의 다리를 물어뜯은 개를 아버지가 죽이고 가족들과 먹었던 기억이 어느 날 되살아납니다. 이때부터 잠을 잘 수가 없습니다. 육식도 거부하면서 남편을 비롯해 가족과의 갈등이 커집니다. 주목되는 것은 부모가 다 큰 딸에게 억지로라도 고기를 먹이려는 장면입니다.

"보고 있으려니 내 가슴이 터진다. 이 애비 말이 말 같지 않아? 먹으라면 먹어!"

"먹어라. 애비 말 듣고 먹어. 다 널 위해서 하는 말이다. 그러다 병이라도 나면 어쩌려고 그러는 거냐."

"아버지, 저는 고기를 안 먹어요."

영혜는 최후의 저항으로 자신의 손목을 그어버리고 병원에 실려 갑니다. 그러나 그녀는 말합니다. 아픈 것은 손목이 아니라 가슴이라고

“뭔가가 명치에 걸려 있어. 그게 뭔지 몰라. 언제나 그게 멈춰 있어. 이젠 브래지어를 하지 않아도 덩어리가 느껴져. 아무리 길게 숨을 내쉬어도 가슴이 시원하지 않아. 어떤 고함이 울부짖음이 겹겹이 뭉쳐져, 거기 박혀 있어. 고기 때문이야. 너무 많은 고기를 먹었어. 그 목숨들이 고스란히 그 자리에 걸려 있는 거야.”

소설은 1부 채식주의자, 2부 몽고반점, 3부 나무불꽃 등으로 진행됩니다. 단지 화자가 남편에서 형부로 다시 언니로 바뀔 뿐, 영혜가 겪는 마음의 고통은 시간이 흐를수록 누적됩니다. 나중에는 정신병원 의사도 손을 놓습니다. 그 사이에 육식만이 아니라 음식마저 거부한 영혜는 점점 나무로 변해간다는 이야기입니다.

물론 소설과 현실은 다르겠지만, 육식주의자가 대부분인 우리나라에서 채식주의자로 산다는 것은 종교인이 아니라면 쉽지 않은 선택입니다. 그러한 선택을 존중받기는 또 얼마나 어려운가요? 그러한 점에서 이승헌 글로벌사이버대학교 총장은 <지구경영, 홍익에서 답을 찾다(한문화)>에서 인간관계가 지배가 아니라 존중으로 바뀌어야 한다고 말합니다.

영혜 부모가 강제로 음식을 먹이려고 한 것이 대표적인 사례입니다. 또 남편이 부부동반 회식에서 채식하는 아내를 대변하지 못한 것도 같습니다. 이는 상대방을 배려하지 않은 이유이기도 하지만 ‘체면’을 중시하는 우리나라의 독특한 사회풍토가 원인입니다. 다른 사람들이 나의 딸이나 아내를 어떻게 볼 것인가?라고 의식하기 때문이죠. 오히려 더 많은 대화와 소통을 하지 않은 것이 영혜의 병을 키웠는지 모릅니다.

인간계(동물)를 벗어나 자연이 된 영혜는 행복했을까요? 우리는 그녀의 선택을 존중할 수 있을까요?

글. 윤한주 기자 kaebin@lycos.co.kr