“아리랑, 아리랑, 아라리요. 아리랑 고개를 넘어간다.”

남과 북, 재외동포 누구나 부르는 노래 ‘아리랑’이다. 한민족의 역사와 함께해온 아리랑은 지난해 12월 세계문화유산에 등재됐다. 이를 계기로 아리랑을 전 세계에 알리는 전시회가 워싱턴한국대사관문화원 주최로 30일부터 내달 6일까지 열린다.

주인공은 50년 가까이 전국의 아리랑을 그림으로 담은 원로 화가 김 정 교수(73세). 김 교수를 출국을 앞둔 23일 서울 성북구 종암동 자택에서 만났다.

김 교수는 “아리랑은 내가 살아 숨 쉬는 존재다. 언덕길 소나무를 봐도 아리랑이 떠오른다. 소나무와 아리랑은 나의 영혼과 삶이다”고 말했다.

.jpg&filepath=Opinion)

▲ 아리랑 화가, 김 정 교수

정신적 고향을 찾아서

“아리랑 전시는 2008년 미국 시카고 이후 5년만입니다. 이번에는 아리랑이 세계문화유산에 등재되면서 아리랑을 세계에 알리는 전환점이 될 것입니다.”

김 교수는 아리랑에 관한 자부심이 컸다. 노래 가사만 하더라도 외국의 노래와 비교할 수 없다는 것.

“미국은 노래 가사가 많아야 5~6개인데, 아리랑은 500~600개가 넘을 거예요. 이런 것을 말하면 (외국인들은) 놀래요. 거짓말인 줄 안다니깐. 그만큼 아리랑이 대단해. 왜 그러냐? 삶의 이야기를 그대로 담으니 누구든지 쉽게 부를 수 있어요. 공감도 하니 정말 대단한 거 아니겠어요.”

아리랑은 시간과 공간에 따라 버전이 다양하다. 대일항쟁기 독립군 아리랑부터 연변 조선족, 러시아 카자크스팅 지역의 아리랑까지. 어디를 가나 만날 수 있다. 김 교수가 아리랑을 처음 만나게 된 것도 바로 그와 같다.

20대 군 복무 시절 강원도 양구군 팔량리 전방에서 보초를 섰다. 당시 부대 가까이서 농민들이 호미나 낫을 든 채 아리랑 노래를 불렀다. 김 교수는 “매일 듣다 보니 나의 귀에도 아리랑은 저절로 익숙해져 갔다. 그때 한명숙이 ‘노란셔츠 입은 사나이’ 로 부대 위문공연을 왔는데 딴 나라 노래처럼 생소하게 들렸다.”라고 회상했다.

이후 30대는 정선 춘천 양구를 시작으로 진도, 문경을 오가며 소리와 풍경을 그림에 담았다. 40대는 소리를 회화로 바꾸는 작업을 했고, 60대 이후는 전국아리랑을 찾아 그리고 있다. 그러면서 왜 낡은 것에 집착하느냐? 아리랑은 좀 유치하지 않냐? 라는 충고도 들었다. 그러나 김 교수는 스스로 물었다고 한다. ‘너는 누구냐, 또 우리는 누구인가’ 라고. 그는 우리 민족의 정서를 찾고 싶었다고 밝혔다.

김 교수는 현장으로 직접 찾아간다. 정선 아리랑을 화폭에 담기 위해 그곳에서 한 달을 살았다. 정선 사람들은 무엇을 먹는지, 어떠한 말(사투리)을 하는지, 어떤 모습인지를 스케치한다. 농사짓는 할머니에게 정선 아리랑을 들어보면서 사람마다 차이가 있다는 것도 알게 됐다.

“현장의 문화를 접해야 해요. 상상으로는 안 돼요. 삶에서 우러나오는 거거든요.”

정선에 쏟은 예술혼은 그를 정선군 명예 군민으로 위촉하게 됐다. 이번 미국 전시회는 정선군에서 축하사절단을 파견할 정도다. 아리랑의 발원지로서 정선을 알리고 싶다는 것이다.

▲ 워싱턴한국대사관문화원은 김 정 교수를 초청, 아리랑 전시회를 30일부터 내달 6일까지 개최한다.

명상, 예술의 폭을 넓히다

그의 예술인생에서 또 다른 전환점은 몸으로부터 왔다. 구부정한 자세로 5시간 이상 작업을 하는 일이 많았던 것. 그러니 허리가 아팠다. 이후 길을 걷다가 우연히 단학 간판을 보게 됐다. 처음엔 태권도인 줄 알았고 우리 같은 사람도 할 수 있느냐고 물어봤다고 한다.

“이렇게 저렇게(기체조 동작을 보여주며) 해보니 괜찮더라. 한 8년 정도 하니깐 허리 디스크가 점점 나아졌습니다.”

명상은 김 교수의 예술 폭도 넓혔다.

“수련을 하고 나면 보고 듣고 느낀 것을 머릿속으로 구조화하고 어떻게 하면 더 발전시킬 것인가 자꾸 생각하게 됩니다.”

정신적으로 상당한 도움이 됐다고 한다. 한 걸음 더 나아가 학생들을 지도하는 것으로 발전했다. 대학교에 근무할 때는 가방에 도복을 넣어 가지고 다녔다.

수업이 끝나거나 쉬는 시간을 정한다. 학생들을 모아놓고 명상을 지도했다.

“이것은 정신건강에 좋다고 했어요. 건강한 몸에 건강한 정신이 있는 거죠. 직접 시범도 보이고 그랬습니다.”

▲ 명상하는 김 정 교수(1997년)

그는 생활 한복을 입고 학교에 다녔다. 지금도 단학, 뇌교육 명상 관련 서적은 모두 사보고 지인에게 선물을 준다. 책은 정신적 수양과 함께 꼭 필요한 스터디 과정이다.

“대학교 1~2학년 때 철학, 경제학 원론을 배워요. 그런데 졸업하면 하나도 몰라. 책은 계속 접해야 해요. 그러면 생각이 나요.”

듣는 아리랑에서 보는 아리랑으로

그는 일본이 다케시마 행사를 크게 한다면 아리랑 전시를 통해 세계에 한국을 알리는 것이 필요하다고 말했다. 예술은 인종과 국가를 넘어 누구나 공감할 수 있는 말처럼 들렸다.

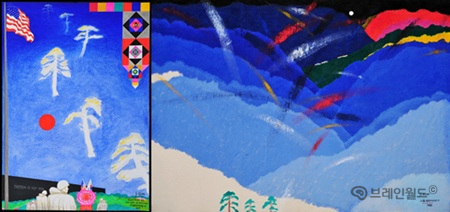

▲ 왼쪽부터 워싱턴디시아리랑(2012년)과 강원정선아리랑2(1985년) 작품이다.

이번 전시회에서 주목할 작품은 ‘워싱턴디시아리랑(2012년)’이다. 한국전쟁에서 많은 미군이 목숨을 잃었다. 그들을 기리는 참전기념비가 워싱턴에 있다. 미군과 꽃, 소나무가 보인다. 특히 흰 소나무는 하늘 높이 올라가는 모습이다. 마치 제사 때 피는 향처럼 보였다. 아리랑은 소나무를 상징하느냐고 물으니 김 교수는 그렇다고 대답했다.

다음은 강원정선아리랑2(1985년)이다.

“정선의 고개가 굽이굽이 해요. 내가 처음 갈 때는 버스가 가다가 서요. 기사가 쉬었다가 가자고 해요. 아마 1980년대였지. 거기 산을 보면 문화가 있어요. 내 나름대로 반죽해서 아리랑이 배어 나오도록 한 거죠.”

그의 예술세계는 국내외적으로 정평이 나 있다.

이수경 동국대 교수는 “한국인의 삶과 정서를 시각으로 보여준 화가”라고 말했다. P. 할리데이_센디에고대 교수(캄kahm 미술관장)는 “그의 일부 작품이 캄 미술관에도 전시 보관되어 있다. 유럽에서도 잘 알려진 한국의 아리랑 화가”라고 말했다.

그는 지금도 산비탈에 홀로 서 있는 소나무를 봐도 ‘아리랑’ 같다고 말한다.

“아리랑은 한국인의 마음이요, 잠재적 고향입니다. 나는 그런 정신적 고향을 색깔로 찾는 데 공을 들여왔어요. 지금도 계속 연구하고 있습니다.”

글. 윤한주 기자 kaebin@lycos.co.kr ㅣ사진. 김 정 교수 제공