인류학자 레비스트로스가 쓴 《야생의 사고》에서 유래된 브리꼴레르는 우리말로 ‘손 재주꾼’이라는 의미로 이해되는 말이다. 본래 브리꼴레르는 현재 활용 가능한 도구를 자유자재로 변용해 위기상황을 탈출하거나 기존 지식을 자유롭게 융합해서 주어진 문제 상황을 벗어나는 해결사다.

브리꼴레르는 정답이 없는 상황에서도 다양한 시도 끝에 묘안을 찾아내는 맥가이버처럼, 몸으로 부딪치면서 딜레마 상황을 탈출하는 불굴의 의지와 도전정신의 화신이다. 브리꼴레르는 이질적 정보를 융합하여 새로운 지식을 창조하는 ‘지식의 연금술사’이자 색다른 도전을 즐기면서 자신의 한계가 어디까지인지 스스로 알아보는 노력을 게을리 하지 않는 실천적 지식인이다.

브리꼴레르는 정해진 길, 이미 결정된 길 위에서 시키는 일을 잘 따라 하는 모범생이라기보다 자신의 가능성을 발굴하기 위해 이제까지 누구도 시도하지 않은 도전과제나 가보지 않은 길을 가면서 색다른 깨달음을 몸소 체험하는 모험가에 가깝다. 앞으로 우리가 살아가면서 직면하게 될 문제나 위기는 한두 가지 분야의 지식만으로는 해결하기 어려울 뿐 아니라, 한두 번의 시도로 극복하기 어려울 만큼 복잡할 것이다.

과감한 추진력과 역발상으로 불가능에 도전하고 역경을 뒤집어 남다른 경력으로 만들어가는 브리꼴레르야말로 우리 사회가 요구하는 미래의 바람직한 인재상이 아닐 수 없다. 이런 브리꼴레르가 지금 우리 사회에 절실하게 요청되는 이유는 무엇인가? 이 물음에 답하기 위해서 나는 《세상을 지배할 지식인의 새 이름, 브리꼴레르》책을 쓰게 되었다.

.jpg&filepath=Opinion)

첫째 전문가는 많아도 진짜 전문가가 드문 세상에 진정한 전문가가 누구인지를 밝혀보고 싶었다. 우리 주변에 보면 매뉴얼과 규율에 억매여 살면서 상황적 특수성을 반영하는 융통적 의사결정과 도덕적 판단능력을 상실한 멍청한 전문가, 자기 분야 이외에는 아무것도 모르는 답답한 전문가, 전문가가 아니면서 전문가 행세를 하는 무늬만 전문가, 머리는 좋지만 가슴이 따뜻하지 않아서 왠지 밥맛이 없어 보이고 재수 없어 보이는 싸가지 없는 전문가가 득세하고 있다. 이런 전문가는 진정한 전문가가 아니다.

지금 우리 사회의 대부분의 문제는 멍청한 전문가, 답답한 전문가, 무늬만 전문가, 싸가지 없는 전문가가 일으키고 있다. 자기 분야를 깊이 파면서도 다른 분야도 인정해주고 내가 갖고 있지 않은 전문성은 다른 분야의 전문성과 융합하여 새로운 지식을 창조하는 전문가가 필요하다.

나아가 나의 전문성을 기반으로 타인의 아픔을 치유하는데 활용하는 가슴이 따뜻한 전문가를 육성할 목적으로 이 책을 쓰게 되었다. 지금 우리가 필요로 하는 인재는 책상 지식으로 무장한 Book Smart가 아니라 거리에서 넘어지고 자빠지면서 몸으로 체득한 Street Smart이다. 브리꼴레르는 몸소 체험한 노하우로 세상을 변화시키는 실천적 지식인이다. 브리꼴레르는 요리조리 머리만 굴리는 창백한 지식인이 아니라 이리저리 몸을 움직여 체험적 지혜를 갖고 있는 맥가이버형 인재다.

둘째, 우리 사회에 오해(誤解), 오용(誤用)되고 있는 통섭형 인재를 바로 잡고 통섭에서 융합으로 새로운 방향을 제시하기 위해 《세상을 지배할 지식인의 새 이름, 브리꼴레르》 책을 쓰게 되었다. 《통섭(統攝, consilience)》책을 쓴 사회생물학자 에드워드 윌슨은 생물학을 중심으로 모든 학문을 통합하겠다는 생물학 제국주의 또는 모든 사회 현상을 생물학적 원리로 설명하는 생물학적 환원론이다.

왜 모든 학문을 생물학으로 환원하여 지식의 대통합을 이루겠다는 것인지, 과연 그런 꿈이 가능한 꿈인지가 의문을 넘어 의도가 의심스럽다. 대학자도 이루기 어려운 꿈을 과연 일반인들이 지식의 대통합을 이룰 수 있을까?

지금 기업에서 주창하는 통섭형 인재는 과연 통섭을 주창한 에드워드 윌슨의 오리지널 의도를 올바르게 반영하고 있는 인재상인가? 그렇지 않다. 기업에서 주창하는 통섭형 인재는 정확하게 말하면 융합형 인재다.

통섭(通涉)은 서로 소통하면서 학문적 경계를 넘나드는 것이고, 통섭(統攝)은 생물학 중심으로 모든 학문을 아우르겠다는 것이다. 하나의 학문으로 다른 학문을 아우르고 지식의 대통합을 이루려는 통섭(統攝) 이전에 열린 마음으로 서로 소통하면서 넘나들면서 자기 분야의 학문만으로는 해결하기 어려운 문제를 함께 풀어보기 위해 학문 경계를 넘나들면서 새로운 가능성을 찾아보는 통섭(通涉)이 먼저 선행돼야 할 것이다.

셋째, 그동안 60여권의 책을 쓰거나 번역했지만, 사실은 이번 《세상을 지배할 지식인의 새 이름, 브리꼴레르》 책을 쓰기 위한 오랜 습작기간이었다고 생각한다. 브리꼴레르는 주변에 산재한 다양한 정보와 지식을 편집하고 융합하여 새로운 지식을 창조하는 지식의 연금술사이자 현재 가용한 도구를 활용하고 전용하는 임기응변력을 발휘하여 위기 상황을 순식간에 탈출하는 맥가이버형 인재다.

그 동안 수많은 자기계발서를 쓰거나 번역했지만 모든 책은 전문성을 끊임없이 심화, 확산하여 자신은 물론 우리 사회를 변화시키는 진정한 전문가와 지식인을 양성하는 데 두었다는 점에서 공통점을 찾을 수 있다. 이제 「지식생태학자 유영만」은 『브리꼴레르 유영만』으로 거듭나려고 한다. 명함도 바꿨다.

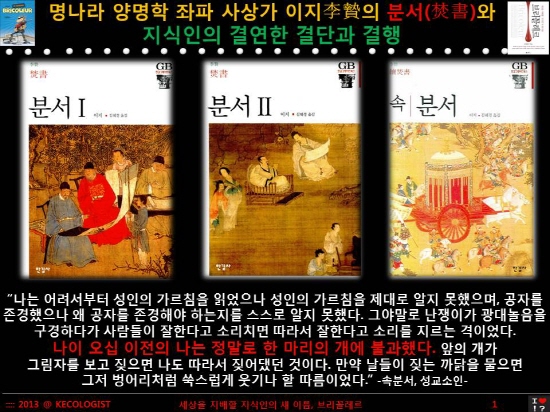

“나는 어려서부터 성인의 가르침을 읽었으나 성인의 가르침을 제대로 알지 못했으며, 공자를 존경했으나 왜 공자를 존경해야 하는지를 스스로 알지 못했다. 그야말로 난쟁이가 광대놀음을 구경하다가 사람들이 잘한다고 소리치면 따라서 잘한다고 소리를 지르는 격이었다. 나이 오십 이전의 나는 정말로 한 마리의 개에 불과했다. 앞의 개가 그림자를 보고 짖으면 나도 따라서 짖어댔던 것이다. 만약 날들이 짖는 까닭을 물으면 그저 벙어리처럼 쑥스럽게 웃기나 할 따름이었다.”

《분서(焚書)》를 쓴 명나라 양명학 좌파 사상가 이지(李贄)의 말이다. 나 역시 오십 이전에는 한 마리의 개에 불과했다. 심각한 고뇌 없이 책을 읽고 함부로 책을 썼다. 지금이나마 이지처럼 대오각성을 할 수 있어서 다행이다. 분서갱유(焚書坑儒)라는 말이 있다. 진나라 시황제가 사상통제 정책의 일환으로 농서 등을 제외한 각종 서적들을 불태우고 수백 명의 유생을 생매장한 사건이다.

나는 한 때 고시공부를 하다가 고시 패스의 꿈을 접고 그 동안 애지중지하던 고시수험서를 달밤에 불태운 사건이 있었다. 이제 지금까지 쓰거나 번역한 책을 쓰레기로 버릴 각오로 『브리꼴레르 유영만』으로 변신, 니체처럼 부단히 변신을 거듭하는 위버멘쉬로 재탄생하려고 한다.

.jpg&filepath=Opinion)

글. 유영만 한양대 교육공학과 교수

https://www.facebook.com/kecologist